11月27日至29日,由中国电力企业联合会和全国电力职业教育教学指导委员会指导,中国电力教育协会主办,沈阳工程学院承办,博努力(北京)仿真技术有限公司提供技术支持的2024年电力行业本科大学生发电机组集控运行创新竞赛决赛圆满落幕。本次竞赛于28日上午开幕,29日下午闭幕,中国电力教育协会负责人徐纯毅、中能建投(清原)新能源有限公司总经理王维东,博努力(北京)仿真技术有限公司总经理王廷举、中电联电力行业仿真培训高级专家孙力,沈阳工程学院创新创业学院院长胡剑英,沈阳工程学院能源与动力学院院长潘宏刚、党总支书记孙泰鹏,各参赛院校二级学院领导,领队老师和参赛选手参加了开闭幕式。竞赛吸引了来自全国多所高校120余名优秀学子同台竞技。

在能源转型与“双碳”目标驱动的大背景下,我国能源电力行业正迎来前所未有的发展机遇,同时也面临工程技术技能人才短缺的严峻挑战。为应对这一挑战,国家出台了一系列政策,旨在推动行业革新,培养具备扎实理论基础、高超实践能力,及创新思维的专业技能人才。我国能源电力行业人才培育以培养大批卓越工程师为目标,着力建设一批爱党报国、敬业奉献、技术创新能力突出、善于解决复杂工程问题的工程师队伍。在此背景下,本届“电力行业本科大学生发电机组集控运行创新竞赛”的成功举办,不仅是对国家“三全育人”方针的积极响应与实践,也是对我校“三业育人”模式的深度探索。大赛以“能源电力行业应用型人才需求”为导向,旨在推动全国能源与动力工程专业建设发展,通过“赛教融合”、“赛训融合”的方式,将创新创业教育与专业教育紧密结合,从而有效提升了能源与动力工程专业学生的工程实践能力。

竞赛围绕“双碳”背景下国家能源转型发展要求,共设置660MW超超临界火电机组、垃圾焚烧发电机组,以及风力发电机组三个组别,全面考察参赛选手在发电机组集控运行方面的理论知识、实践技能和技术创新水平,最终评选出一等奖12名、二等奖24名、三等奖34名,充分展现了学生在能源电力领域的创新能力和技术水平。

中国电力教育协会负责人徐纯毅在闭幕式上指出,发电机组集控运行技术是保障电力供应安全、能源利用效率的关键。在新能源、智能电网等领域快速发展下,发电机组集控运行技术不断更新迭代。面对严峻的能源挑战和市场需求,发电机组集控运行技术的创新和探索势在必行。沈阳工程学院作为以能源电力为主干学科的高校,积极响应国家建设“知识型、技能型、创新型”人才队伍,弘扬“劳模精神、工匠精神”的号召,坚持走“产教融合、校企合作”办学之路,充分发挥了“以赛促学”、“以赛促训”的重要作用。他强调,在未来,将建立“学、练、用、赛、岗一体化”新模式,打造“电力行业竞赛”直通“企业岗位招聘”新思路,实现教育与产业的深度融合。该模式不仅能为企业精准选拔和提供具备实战经验与创新思维的高素质技术人才,极大地缩短新员工岗前培训时间、降低企业培训成本,实现人力资源的高效配置与优化,也为学生开辟了一条通往理想职业的快速通道,极大地提升了学生就业竞争力。

能源与动力学院院长潘宏刚教授在闭幕式上表示,我校已连续多年开展“发电机组集控运行值班员技能竞赛”,为发电企业提高运行人员技能水平、培养高素质人才做出了积极贡献。本届大学生集控运行创新竞赛,不仅深化了学生专业理论知识,还提升了对于工程复杂问题剖析的洞察力和集控运行技能的创新能力,全方位地推动了学生的专业素养。他强调,我们在未来也将致力于寻求与能源电力企业的深度合作,诚挚邀请相关能源电力企业带着岗位和技能需求莅临我校,共同开展招聘和培训工作。与此同时,能动学院将围绕学校“三业育人”工作部署,逐步探索和实践“学、练、用、赛、岗一体化”人才培养新模式,通过大学生集控运行竞赛与兄弟院校、企业共同构建能源电力行业资源共享平台,携手推进能源动力类专业人才培养教育事业,共创美好未来。

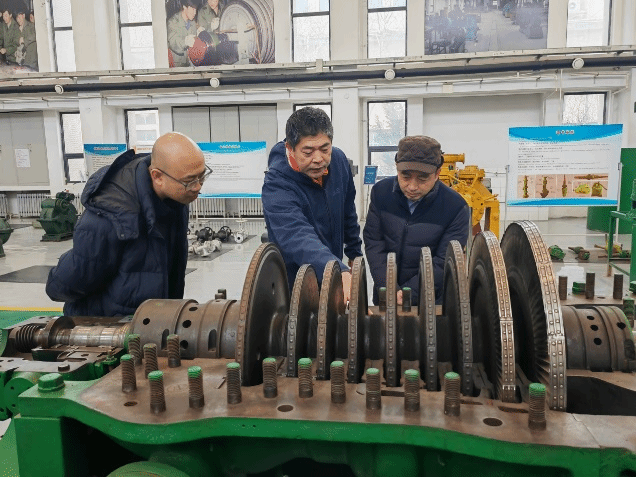

大赛期间召开了“基于‘专创融合’的能源与动力工程专业拔尖人才培养模式”研讨会。针对当前能源转型对能源动力类专业人才提出的新要求,来自多所高校的领导和专家分享了自己的教育教学经验。从“创新思维训练的嵌入”、“依托科研项目的双创实践平台搭建”、到“校企协同创新应用场景的打造”,再到“多元路径下学生创新能力视野的拓展”,与会嘉宾聚焦实践难点,就创新资源整合、跨学科师资协作瓶颈问题深入讨论,并形成了“深挖专业课程创新点、强化实践实战能力、打通校际校企壁垒,‘以专促创、以创强专’,为能源动力领域持续输送高质量拔尖人才,助力产业创新发展”的共识。会后,各位嘉宾参观了能源与动力学院辽宁省能源与动力工程实践教育基地和部分实验室。

本次创新竞赛的成功举办,不仅为学生提供了一个展示自我、挑战自我的平台,更为我国能源电力行业的技术创新和产业发展注入了新的活力。展望未来,沈阳工程学院将继续秉承“明德致知,精工博学”的校训精神和“服务电力、服务辽宁,工程教育、应用为本,产教融合、卓尔不群”的办学理念,积极响应国家号召,努力培养更多符合时代要求的卓越工程师,为我国能源电力行业的持续健康发展贡献新的力量。